口述史 | 乔晓彭:找到最被压迫的声音

2019年04月25日

新闻来源: 阅读量:

乔晓彭,资深性权利社会活动家。生于50年代,经历过文革末期的上山下乡,恢复高考后的第二届大学生,参加国家登山队攀登海拔7700米的西藏南迦巴瓦峰,后在中国经济体制改革的决策中枢——国家体改委工作十余年。90年代中后期,乔晓彭成为北京女同社区从萌芽到建立这一过程的亲历者,此后她远赴重洋近10年深造性别与性相关课题。博士学成回国后发起创建“粉色空间性文化发展中心”,致力于为那些在性和性别方面最受歧视的人群争取性权利。

乔晓彭执导的电影《宠儿》(2011) 海报

“谁都觉得同性恋是精神病,我们觉得我们不是精神病人,也不是变态,我们就是相爱。”

1975年,我十八岁,经历了文革末期的上山下乡,我和中学同学都到北京郊区的延庆插队,其中有我的第一个女朋友。在延庆那会挺苦的,但是我和女朋友在一起,觉得特好玩。当时还是文革,男女之间都不怎么讲话,女的跟女的就没人管,我们俩都说我们不是同性恋,但我们不要结婚,要永远在一起,但是后来大家都结婚了,又都离婚了。

1977年恢复高考,我1978年上的大学,学经济。在大学里我也有女朋友,那时候不许谈恋爱,男女之间交往别人会认为特别差劲,个别公开谈恋爱的学生,学校会警告他们不许那样,但是女孩和女孩在一起根本没人管。我跟女朋友老在一个床上睡觉,就有人说我们是同性恋。当时她有本什么精神字典,打开一看就写着同性恋是变态什么的,谁都觉得同性恋是精神病,我们觉得我们不是精神病人,也不是变态,我们就是相爱,也说过不结婚。后来也不知道怎么的就都开始找男的,她也找了,我也找了,可能我们俩都是双性恋,我那时候是有男朋友也有女朋友,都觉得挺喜欢,女朋友知道我有男朋友,但男朋友不知道我有女朋友。我女朋友比我大好多,快毕业的时候大家都觉得岁数大了应该结婚,我们班十几个女生大概九个都跟班里或者学校的同学结婚了,她也觉得该结婚,就结婚去了。

大学毕业我在一个机关工作,特别无聊,整天坐在那没事干。当时听说国家要组建登山队去登最高的处女峰,海拔7700米的西藏南迦巴瓦峰,体委公开招队员,但是招不上来女的,我就想办法找到登山处的人要求面试,去了之后跟人家吹牛,说我怎么怎么棒,他们就让我先去训练一段时间,然后测试,我就参加了中国登山队。那会我特别害怕,面试的时候那些人没有耳朵的、没有鼻子的、没有手的,要去西藏了,我就觉得自己要死了,就想赶快结婚吧。我当时有两个男朋友,我先问了其中一个,那人说“别问我,我不结婚,你问那个去吧。”我就问另一个,我觉得他当时有别的女朋友,我一逼着他,也就跟我结了,不是马上结婚,就是先登记了。我当时就想挑战,也觉得有意思,西藏确实特别美,到那你就觉得自己特别特别渺小,太美了。那一年我好像跟谁都没联系了,去一个特别生的地方,就知道是探险,什么后顾之忧都没有,先训练然后爬山,就干这个事,当时都觉得不想回来了,但是后来还是回来了。

1984年我回来以后换了一个单位,也是国家机关,经济体制改革委员会,在中南海里上班,调研各种跟经济有关的社会热点问题,挺有意思的,你写的东西要是写好了能给总理、副总理看。最开始我搞收入分配,后来做社会保险,涉及医疗和养老制度的改革方案,能到不同的地方去调查,见到很多领导,然后写点不疼不痒的东西给领导交差。后来朱镕基要把医疗制度改成私有化,个人交钱,你交多少就可以保多少,单位再给你交一点,等于你不交钱就没有保险。我觉得社会保险就应该讲公平,大家都应该有同样的东西,而不是看个人交多少钱。我们当时就老写东西批判,不赞成这么改,但是也没办法,你只能听头儿的。那时候我就觉得干着没什么意思,正好我后来的女朋友苏茜回英国了,她在念书,我也想跟她一块去,1998年我就出国了。

苏茜是一个外国朋友介绍我认识的,她来北京来找工作,住在我家,有一次她跟我说她是双性恋,后来就经常找一堆人在我家里开party,都是gay。我看她都敢说自己是双性恋,觉得这也没有什么了不起的,我就告诉她其实我也有过女朋友。后来我们俩就好了,我就把我老公轰到别的屋子去睡,我们俩就慢慢开始了,不是特别认真的那种关系,也没讲清楚是当女朋友,就是打炮之类的,但是一直两个人特别好。后来她在UNDP(联合国开发署)找到了工作,有了房子就搬走了,我们差不多也就吹了。

苏茜认识一个北京的gay叫吴春生,那男孩好多次想组织男同性恋一块搞聚会,都被警察拦着不让开,在私人家里开party都不让,他曾经叫过四十几个人,警察就逼着他当场给这四十几个人打电话取消这party。后来吴春生搬到苏茜家去住了。那时候三里屯有很多外国人来,他们俩就说每星期三叫大家都去酒吧,也不说什么就是喝酒,当时三里屯大概只有五六家酒吧,他们就选了一个叫City的吧。那个酒吧的老板是个女的,挺欢迎同性恋去的,她其实也能看出来,但她说没事反正有生意就行。那会每个星期都在City聚会,挺高兴的。后来City换了个男老板,他不愿意要同性恋,把那个酒吧开成了一个小姐的吧,人家不欢迎了就又换地方,换不同的酒吧,变得特别闹,每一次你都不知道该去哪个吧,有的酒吧老板特别不欢迎,有的特别欢迎就是为了钱,反正就是换来换去。

1995年在北京怀柔召开世界妇女大会,是一个非政府的论坛,一大堆女的,有不同的帐篷,不同的主题,你想去听什么就去听什么。我是代表中央国家机关去的,但是整天待在女同性恋的帐篷里,来自世界各地的女同在那里谈女同的问题,她们有的时候就是玩,有的时候是有主题的讨论。我当时还找了一个女朋友,我们俩整天在她的屋子里玩,在屋里玩够了就出去,在不同的帐篷里乱听。

苏茜告诉我,世妇会的时候吴春生组织了一个大party,把世妇会上的女同志,和他能叫的所有男女同志都叫到北京的莱特曼迪斯科跳舞,后来变成一个特别大的事,吴春生事后被警察抓了起来。他当时和苏茜一块住在外交公寓,有个警察跟他说,你出来一下,我跟你说点事,他刚一出公寓的门,有个车把他弄起来就走,什么都不说就关起来了。然后苏茜就天天去找,她爸在联合国工作,也给中国的一个什么大官打电话,活动了半天,警察什么都没说又把他给放了,放回到原籍,跟他说你再也不许回北京。他一放出来马上就坐飞机回北京了。

1996年有一天苏茜在一条小胡同里发现一个艺术家的酒吧,特别空,里面还有点画什么的在那卖,她就说这个酒吧不错。当时正好是6月份,她想要搞一个纪念石墙的活动,就去问酒吧的老板能不能在他那开一个party,生日party。老板说行,来吧、没事,你们干什么都行。他们就开始通知人。之前这么多次聚会一般都没有女的,每次苏茜都拉着我,来吧来吧假装是女朋友,其实我们俩也不是女朋友,就是为了有visibility(可见性),让人能看见还有女的,每次进来人我们俩还抱在一起,给人表演,一来女的我们都特激动,但是就真的没超过三四个女的。那时候我正好参加一个业余登山队去西藏登山了,苏茜给我打电话,说你回来、你一定回来,我们要开纪念石墙的party,这回一定能开成,还告诉我有8个女的要来,我当时说北京有8个女的吗?她说真有8个,让我一定得回来,我就提前回来了。当时我们整个登山队都没离开呢,到拉萨机场超过100公里的距离,就我一个人回来的。

Party那天本来是吴春生做主持,他进了那个酒吧以后发现有警察,便衣的,他就说我不能做主持了,因为之前警察抓他的时候跟他说了你再也不能干了,而且也不能来北京,他就让我做主持。我说好吧,反正是生日party嘛,我就跟大家说,谁知道今天是谁的生日,就耳朵对耳朵传,别说出来,不知道的问知道的,有人说是纪念石墙多少周年,大家就相互的传。我说大家知道的都来告诉我,每个人都过来告诉我,有一个男孩就跟我说,我知道今天是谁的生日,是我们大家伙的生日,那个时候真的特别感动。都知道有警察,不能说今天庆祝石墙,只能说是谁谁的生日,真买了蛋糕,真有蜡烛,还发点糖、发点安全套什么的,大家都吹着玩。我在一个文章里写过那天的活动,来了60个人,8个女的。

《宠儿》剧照,女主角张希和丈夫在她的生日聚会上

“这个会开完之后真的有了热线,真的有了杂志,后来福特还给了钱,她们就成立了一个办公室,叫北京姐妹。”

《宠儿》剧照,女主角张希和丈夫在她的生日聚会上

“这个会开完之后真的有了热线,真的有了杂志,后来福特还给了钱,她们就成立了一个办公室,叫北京姐妹。”

1997年的时候,香港支持开了第一次男女同性恋大会,我们都觉得那个会组织得不那么来劲。开完会有两个女的就跟我说,咱们女的也开一个会吧。然后三四个人就在我家一块商量,开会要讨论什么主题,邀请什么人,还要有人负责。之后十几个人来我家一块选了六个委员,本来要选我,因为当时已经知道我1998年要出国了,我就没当那个委员。我们先想,假如开会我们要出什么结果,有人说想办杂志,有人说想办热线,还有人说想做一个network,就是网络,我们就确定了三个主题,六个委员每两个人负责一个主题,会上主要讨论这三件事怎么做、谁去做,这两个人不一定要管这件事,她们就组织大家针对这三个问题进行讨论,最后会议的结果是这三件事有人负责做下去。开会当然也要有分享的时间,大家不都得诉苦嘛,诉完苦、讲怎么难,然后再谈希望,谈这三件事是我们大家现在能看得到的。这个会开完之后真的有了热线,真的有了杂志,后来福特还给了钱,她们就成立了一个办公室,叫北京姐妹。

我们当时有十几个人,可能十个都不到,那时候还没有网络,就是通过口口相传。有一个人我觉得她特别有用,她跟谁都睡,都把人家带过来,这圈子人就多了,她跟人家睡,还不愿意时间长了,她跟人家一吹了人家还得到这来找,我觉得她特别棒,她是发展社区的积极分子。反正那时候她可能没有不睡的,每次来都能带新人,挺不错的,有时候也挺讨厌的,来的新人她跟人睡了,又不要人家了,人家也有特伤心不来了的。还有一个女的叫李京,她最开始给李银河写信,给方刚写信,因为他们都出过同性恋的书,可能还有张北川吧,就说想知道别的同性恋。她自己在邮局里弄一个信箱,这些信不能寄到家里,都寄到这个信箱,她去取,然后给每个人写信。所以第一次女同性恋大会在1998年的时候开成了,都是李京联系的人,从外地来了好多人。

开会之前我说需要钱的话我们做一个大party,我找的地,因为我要出国挺长时间,就把家里的东西都打包,包得特别好看,就卖这些东西。谁都不知道里面是什么,我让所有志愿者都来包,包完之后就十块钱一个卖,二十块钱一个CD,她们都特懒,把五个CD放在一块了,才买十块钱。我说你别呀,一个一个包好了好卖钱呀。有些特破的东西,你包得特好看,人家就都买了。后来什么都卖光了,没得卖了,她们还说卖我,我就穿着衣服在上面走来走去,说谁买?然后就有个女的把我买了,300块钱。那次可能赚了5000块钱,我说这个钱给李京,外地来开会的人需要钱的就用这个钱,开会租场地什么的也需要钱。后来李京说一分钱都没花,外地的人来开会都觉得特高兴,不要钱。因为这个钱是大家一块挣的,谁都有权说这钱怎么花,挺好的,这是一个社区活动么,那时候都不是特正式,但是都搞得特别热闹,谁都不是为了钱,都是为了好玩。

1998年可能10月份我就走了,先是工作一年,然后去念书,念书本来是一年,接着就念下去了,2007年才回来,走了快十年。我当时念的是性别,Gender development(注:性别发展)。之前不是一直搞医改嘛,后来因为参加了世妇会,发现还有男女不平等的,就说要不然学学这个吧。那时候苏茜回国了,我也想跟她在一块念书,就去申请钱,可能因为我在中南海工作,人家觉得搞医改也应该懂性别,就给了我钱让我去念。念完了性别又去念性,就是英国的那个叫Sexual dissidents,性持不同政见者,美国就叫LGBT。念完两个硕士我又读了一个四年的博士,博士论文做的是艾滋病,2003年回来做了一年的访谈,又回去写论文。念完博士之后到印度工作了不到一年,在亚洲性资源中心当主任,那个老板特别差劲,我就辞职了,2007年回来的。

我都不知道回来干什么,就想有工作就做,做顾问什么的。福特基金会找过我两次,问我想干什么,我都没想法。“粉色空间”是后来几个认识的女同说好一起做的。我其实不想只做女同,我们现在主要做的都不是女同的项目,因为比较起来,小姐没有组织,同妻没有组织,女同还是有一些组织,有一些声音,有一些渠道,有一些资源的。我就在慢慢找,谁在性和性别方面最受歧视,我就做这个人群。比如同妻,我采访过一个同妻的故事,被《嘉人》杂志登了,好多小白领打电话过来怀疑自己是同妻,有些真的是,都挺惨的,比那些男同性恋惨多了,那些男同性恋还能出去找,这些女的就觉得受骗了,没地说去。我问过一个同妻:这跟老公在外面有外遇,找了一个女的,有什么区别吗?她说,有区别,那个你能说,人家能理解,这个不能说,没人理解。就这么大区别,不能说,她就惨。同妻是全世界的问题,美国的同妻网和我们有链接,最近《经济学家》登了我们的同妻组织,根本没采访我,我都不知道怎么登的,然后《参考消息》全文转载,中文报纸能写同性恋就不错了,我挺高兴的。我就想接着做这些人群,我刚请了一个专家,要做残疾人与性的项目,我们要推广,要不然别人也不知道原来残疾人还有性,还有性的需求,还有欲望,还有感情,人们尽看你的残疾,不把你当人看,所以我们就做这个,我相信能做得特别好。我还看过一个单身母亲的小组,很多都是中年妇女、下岗女工、很多离了婚,没有别的工作能要她们,她们就去当保姆。又是下岗女工、又是保姆、又是离婚的,多重歧视,我也想做她们的项目。现在女同可以有一些渠道去争取性权利了,这些人群可以和女同去学,怎么去组织,怎么发出声音,怎么样去做自己的representation(注:表达),把他们的故事也表达出来,鼓励他们去成立组织。

《宠儿》海报

同妻的工作我可能等一段再做,现在不做了,因为我觉得有点不舒服,现在主要是一些受了教育的人在做,不像我们以前做女同的时候,什么人都可以做,三教九流,什么阶层都有。那些受了教育的、有收入的、城市的人,觉得自己是领导者,可能排挤那些受教育低的,不是城市里的人,我就特别没喜欢,我觉得确实受了教育的人能力强一点,但是她们不是受压迫最深的人。我见过有50多岁的同妻,来的时候那脸,盖张纸都哭得过了,这是北京话,就是说跟死人差不多,脸都是黄的,从来没笑过,一辈子受这个苦,丈夫也不如他,又不挣钱,又不好看,但是根本就不能想离婚的事,这个婚姻压着她,没地去说。同性恋就是一个污名,你不敢跟家里说,不敢跟孩子说,你也不敢离婚,你想这一辈子多惨啊!我特别感动就是有一个农村的同妻,第一次来开会,说觉得是死刑变成无期了,第二次来开会,觉得无期徒刑又减了几年,觉得能活了,能想一个出路了,以前就压着你都不能想,没有出路,就这么压着,就这么忍着。可是那些受教育少的、年纪大的、农村的人,她不会上网,也没有Email,你要找这个人,就得给她打电话,第一次找不着还得再打,三次、四次、五次,有时候也不知道她愿不愿意接电话,因为同妻家里有老公嘛,你也觉得不方便,好多事变得特别麻烦,我都得忍着,是挺累的。但是我觉得就得帮助这些人,不然这些人永远没有出头的时候。我根本没想要一群有知识的人来开会,说那些话都是一套一套的,什么样的人都来才有意思,组织运动应该组织不同的运动,做小姐、做同妻、做艾滋病感染者,我都觉得特别特别有意思。

做这些事情我也不知道有什么动力。比如disability(注:残疾人)这个事,我知道艺术的形式感染力特别强,肯定能给残疾人的感情生活,他们的性,他们的欲望一个再现,要不然的话没人知道。我去英国开会的时候,请一个老师给我介绍一本关于disability in sex(注:残疾人的性)的书,他想了半天说,没有。我说,好,太好了,没有的话我就要做,我就特别想做这事。包括那个残疾人之家的主任都说,快来做做这个吧,残疾人没完没了的生孩子,你说都生一群废物,这个社会可怎么办呢!真的,我不想改变太多,我就想改变一点他的想法,对在他的关爱之家的那些残疾人都会有帮助,他首先把他们当作人,他知道这些人都是有感情的,是有性的需求的,从另一个角度,他能学到一些东西,都是有意义的。

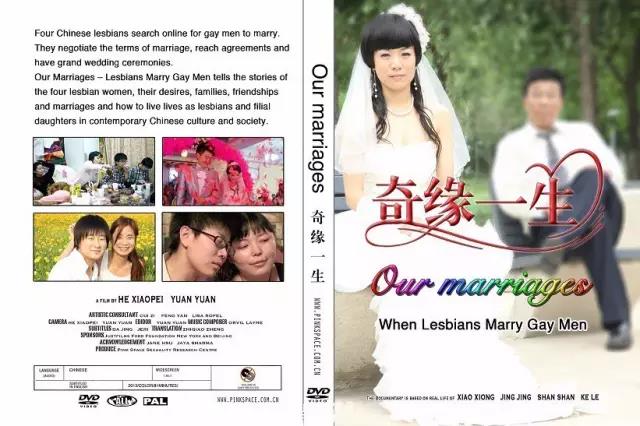

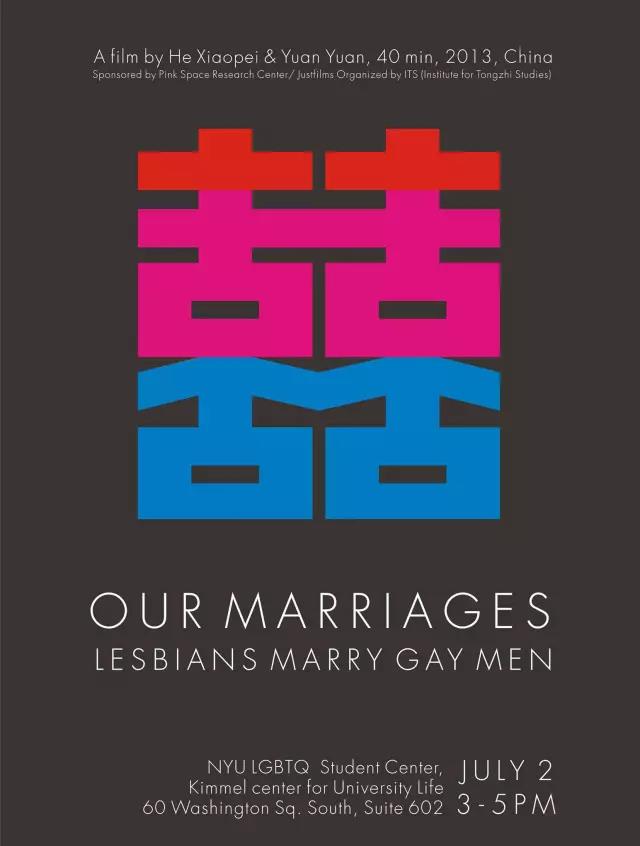

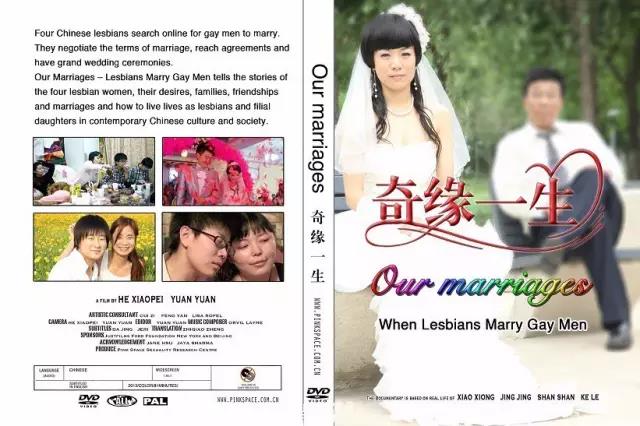

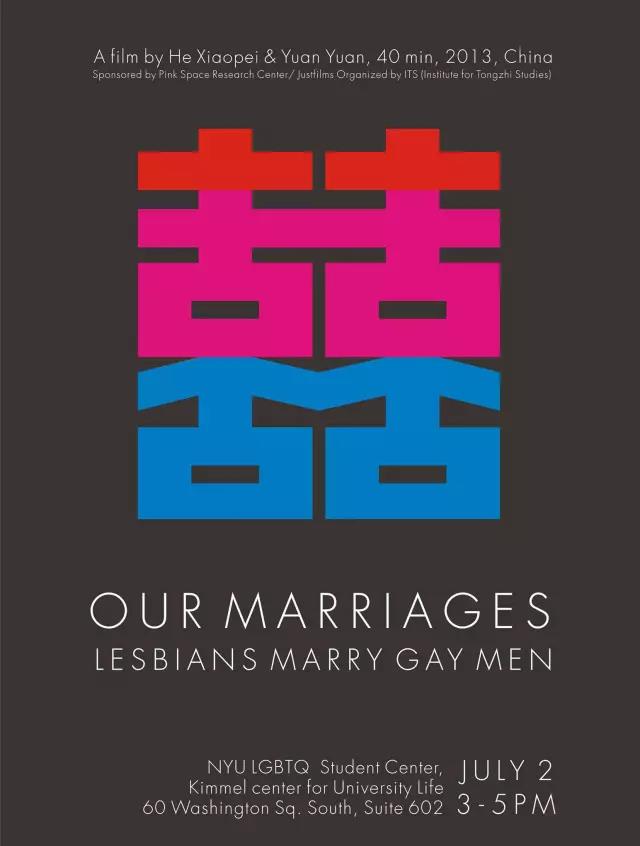

乔晓彭执导的电影《奇缘一生》(2013) 海报

乔晓彭执导的电影《奇缘一生》(2013) 海报

乔晓彭执导的电影《奇缘一生》(2013) 海报

乔晓彭执导的电影《奇缘一生》(2013) 海报

乔晓彭执导的电影《宠儿》(2011) 海报

1975年,我十八岁,经历了文革末期的上山下乡,我和中学同学都到北京郊区的延庆插队,其中有我的第一个女朋友。在延庆那会挺苦的,但是我和女朋友在一起,觉得特好玩。当时还是文革,男女之间都不怎么讲话,女的跟女的就没人管,我们俩都说我们不是同性恋,但我们不要结婚,要永远在一起,但是后来大家都结婚了,又都离婚了。

1977年恢复高考,我1978年上的大学,学经济。在大学里我也有女朋友,那时候不许谈恋爱,男女之间交往别人会认为特别差劲,个别公开谈恋爱的学生,学校会警告他们不许那样,但是女孩和女孩在一起根本没人管。我跟女朋友老在一个床上睡觉,就有人说我们是同性恋。当时她有本什么精神字典,打开一看就写着同性恋是变态什么的,谁都觉得同性恋是精神病,我们觉得我们不是精神病人,也不是变态,我们就是相爱,也说过不结婚。后来也不知道怎么的就都开始找男的,她也找了,我也找了,可能我们俩都是双性恋,我那时候是有男朋友也有女朋友,都觉得挺喜欢,女朋友知道我有男朋友,但男朋友不知道我有女朋友。我女朋友比我大好多,快毕业的时候大家都觉得岁数大了应该结婚,我们班十几个女生大概九个都跟班里或者学校的同学结婚了,她也觉得该结婚,就结婚去了。

大学毕业我在一个机关工作,特别无聊,整天坐在那没事干。当时听说国家要组建登山队去登最高的处女峰,海拔7700米的西藏南迦巴瓦峰,体委公开招队员,但是招不上来女的,我就想办法找到登山处的人要求面试,去了之后跟人家吹牛,说我怎么怎么棒,他们就让我先去训练一段时间,然后测试,我就参加了中国登山队。那会我特别害怕,面试的时候那些人没有耳朵的、没有鼻子的、没有手的,要去西藏了,我就觉得自己要死了,就想赶快结婚吧。我当时有两个男朋友,我先问了其中一个,那人说“别问我,我不结婚,你问那个去吧。”我就问另一个,我觉得他当时有别的女朋友,我一逼着他,也就跟我结了,不是马上结婚,就是先登记了。我当时就想挑战,也觉得有意思,西藏确实特别美,到那你就觉得自己特别特别渺小,太美了。那一年我好像跟谁都没联系了,去一个特别生的地方,就知道是探险,什么后顾之忧都没有,先训练然后爬山,就干这个事,当时都觉得不想回来了,但是后来还是回来了。

1984年我回来以后换了一个单位,也是国家机关,经济体制改革委员会,在中南海里上班,调研各种跟经济有关的社会热点问题,挺有意思的,你写的东西要是写好了能给总理、副总理看。最开始我搞收入分配,后来做社会保险,涉及医疗和养老制度的改革方案,能到不同的地方去调查,见到很多领导,然后写点不疼不痒的东西给领导交差。后来朱镕基要把医疗制度改成私有化,个人交钱,你交多少就可以保多少,单位再给你交一点,等于你不交钱就没有保险。我觉得社会保险就应该讲公平,大家都应该有同样的东西,而不是看个人交多少钱。我们当时就老写东西批判,不赞成这么改,但是也没办法,你只能听头儿的。那时候我就觉得干着没什么意思,正好我后来的女朋友苏茜回英国了,她在念书,我也想跟她一块去,1998年我就出国了。

2009年,乔晓彭(右一)在创意”Spark09“大会

“有一个男孩跟我说,我知道今天是谁的生日,是我们大家伙的生日,那个时候真的特别感动。”苏茜是一个外国朋友介绍我认识的,她来北京来找工作,住在我家,有一次她跟我说她是双性恋,后来就经常找一堆人在我家里开party,都是gay。我看她都敢说自己是双性恋,觉得这也没有什么了不起的,我就告诉她其实我也有过女朋友。后来我们俩就好了,我就把我老公轰到别的屋子去睡,我们俩就慢慢开始了,不是特别认真的那种关系,也没讲清楚是当女朋友,就是打炮之类的,但是一直两个人特别好。后来她在UNDP(联合国开发署)找到了工作,有了房子就搬走了,我们差不多也就吹了。

苏茜认识一个北京的gay叫吴春生,那男孩好多次想组织男同性恋一块搞聚会,都被警察拦着不让开,在私人家里开party都不让,他曾经叫过四十几个人,警察就逼着他当场给这四十几个人打电话取消这party。后来吴春生搬到苏茜家去住了。那时候三里屯有很多外国人来,他们俩就说每星期三叫大家都去酒吧,也不说什么就是喝酒,当时三里屯大概只有五六家酒吧,他们就选了一个叫City的吧。那个酒吧的老板是个女的,挺欢迎同性恋去的,她其实也能看出来,但她说没事反正有生意就行。那会每个星期都在City聚会,挺高兴的。后来City换了个男老板,他不愿意要同性恋,把那个酒吧开成了一个小姐的吧,人家不欢迎了就又换地方,换不同的酒吧,变得特别闹,每一次你都不知道该去哪个吧,有的酒吧老板特别不欢迎,有的特别欢迎就是为了钱,反正就是换来换去。

1995年在北京怀柔召开世界妇女大会,是一个非政府的论坛,一大堆女的,有不同的帐篷,不同的主题,你想去听什么就去听什么。我是代表中央国家机关去的,但是整天待在女同性恋的帐篷里,来自世界各地的女同在那里谈女同的问题,她们有的时候就是玩,有的时候是有主题的讨论。我当时还找了一个女朋友,我们俩整天在她的屋子里玩,在屋里玩够了就出去,在不同的帐篷里乱听。

苏茜告诉我,世妇会的时候吴春生组织了一个大party,把世妇会上的女同志,和他能叫的所有男女同志都叫到北京的莱特曼迪斯科跳舞,后来变成一个特别大的事,吴春生事后被警察抓了起来。他当时和苏茜一块住在外交公寓,有个警察跟他说,你出来一下,我跟你说点事,他刚一出公寓的门,有个车把他弄起来就走,什么都不说就关起来了。然后苏茜就天天去找,她爸在联合国工作,也给中国的一个什么大官打电话,活动了半天,警察什么都没说又把他给放了,放回到原籍,跟他说你再也不许回北京。他一放出来马上就坐飞机回北京了。

1996年有一天苏茜在一条小胡同里发现一个艺术家的酒吧,特别空,里面还有点画什么的在那卖,她就说这个酒吧不错。当时正好是6月份,她想要搞一个纪念石墙的活动,就去问酒吧的老板能不能在他那开一个party,生日party。老板说行,来吧、没事,你们干什么都行。他们就开始通知人。之前这么多次聚会一般都没有女的,每次苏茜都拉着我,来吧来吧假装是女朋友,其实我们俩也不是女朋友,就是为了有visibility(可见性),让人能看见还有女的,每次进来人我们俩还抱在一起,给人表演,一来女的我们都特激动,但是就真的没超过三四个女的。那时候我正好参加一个业余登山队去西藏登山了,苏茜给我打电话,说你回来、你一定回来,我们要开纪念石墙的party,这回一定能开成,还告诉我有8个女的要来,我当时说北京有8个女的吗?她说真有8个,让我一定得回来,我就提前回来了。当时我们整个登山队都没离开呢,到拉萨机场超过100公里的距离,就我一个人回来的。

Party那天本来是吴春生做主持,他进了那个酒吧以后发现有警察,便衣的,他就说我不能做主持了,因为之前警察抓他的时候跟他说了你再也不能干了,而且也不能来北京,他就让我做主持。我说好吧,反正是生日party嘛,我就跟大家说,谁知道今天是谁的生日,就耳朵对耳朵传,别说出来,不知道的问知道的,有人说是纪念石墙多少周年,大家就相互的传。我说大家知道的都来告诉我,每个人都过来告诉我,有一个男孩就跟我说,我知道今天是谁的生日,是我们大家伙的生日,那个时候真的特别感动。都知道有警察,不能说今天庆祝石墙,只能说是谁谁的生日,真买了蛋糕,真有蜡烛,还发点糖、发点安全套什么的,大家都吹着玩。我在一个文章里写过那天的活动,来了60个人,8个女的。

这次party之后那个酒吧就成了北京的第一家同志酒吧,叫half and half,一半一半。之后就不用每次打电话通知人去不同的地方,换不同的酒吧了,然后女的也多起来。女的一多呢,我们就开始有不同的活动,有的时候去公园玩,有的时候去打球,有的时候去吃饭,有的时候去莱特曼跳舞。活动一多了,就说是不是有人能负责组织,你爱运动你就负责通知大家组织运动,你喜欢逛公园的你就负责通知大家去逛公园,反正就这几个人,大家谁都认识,但是你就负责通知。所以那个时候就有了什么公园委员、运动委员、吃饭委员、跳舞委员,什么委员都有。有了hotline(热线)之后,我们就开始讨论hotline里面的问题,每个星期天我们在一对男同开的咖啡厅里讨论,因为大家都没培训过,就讨论都遇到过哪些问题,问题怎么回答,这些讨论完了,就开始讨论还有什么问题,凑问题下次讨论,慢慢也有了讨论委员。

《宠儿》剧照,女主角张希和丈夫在她的生日聚会上

《宠儿》剧照,女主角张希和丈夫在她的生日聚会上1997年的时候,香港支持开了第一次男女同性恋大会,我们都觉得那个会组织得不那么来劲。开完会有两个女的就跟我说,咱们女的也开一个会吧。然后三四个人就在我家一块商量,开会要讨论什么主题,邀请什么人,还要有人负责。之后十几个人来我家一块选了六个委员,本来要选我,因为当时已经知道我1998年要出国了,我就没当那个委员。我们先想,假如开会我们要出什么结果,有人说想办杂志,有人说想办热线,还有人说想做一个network,就是网络,我们就确定了三个主题,六个委员每两个人负责一个主题,会上主要讨论这三件事怎么做、谁去做,这两个人不一定要管这件事,她们就组织大家针对这三个问题进行讨论,最后会议的结果是这三件事有人负责做下去。开会当然也要有分享的时间,大家不都得诉苦嘛,诉完苦、讲怎么难,然后再谈希望,谈这三件事是我们大家现在能看得到的。这个会开完之后真的有了热线,真的有了杂志,后来福特还给了钱,她们就成立了一个办公室,叫北京姐妹。

我们当时有十几个人,可能十个都不到,那时候还没有网络,就是通过口口相传。有一个人我觉得她特别有用,她跟谁都睡,都把人家带过来,这圈子人就多了,她跟人家睡,还不愿意时间长了,她跟人家一吹了人家还得到这来找,我觉得她特别棒,她是发展社区的积极分子。反正那时候她可能没有不睡的,每次来都能带新人,挺不错的,有时候也挺讨厌的,来的新人她跟人睡了,又不要人家了,人家也有特伤心不来了的。还有一个女的叫李京,她最开始给李银河写信,给方刚写信,因为他们都出过同性恋的书,可能还有张北川吧,就说想知道别的同性恋。她自己在邮局里弄一个信箱,这些信不能寄到家里,都寄到这个信箱,她去取,然后给每个人写信。所以第一次女同性恋大会在1998年的时候开成了,都是李京联系的人,从外地来了好多人。

开会之前我说需要钱的话我们做一个大party,我找的地,因为我要出国挺长时间,就把家里的东西都打包,包得特别好看,就卖这些东西。谁都不知道里面是什么,我让所有志愿者都来包,包完之后就十块钱一个卖,二十块钱一个CD,她们都特懒,把五个CD放在一块了,才买十块钱。我说你别呀,一个一个包好了好卖钱呀。有些特破的东西,你包得特好看,人家就都买了。后来什么都卖光了,没得卖了,她们还说卖我,我就穿着衣服在上面走来走去,说谁买?然后就有个女的把我买了,300块钱。那次可能赚了5000块钱,我说这个钱给李京,外地来开会的人需要钱的就用这个钱,开会租场地什么的也需要钱。后来李京说一分钱都没花,外地的人来开会都觉得特高兴,不要钱。因为这个钱是大家一块挣的,谁都有权说这钱怎么花,挺好的,这是一个社区活动么,那时候都不是特正式,但是都搞得特别热闹,谁都不是为了钱,都是为了好玩。

2011年,一元公社纪录片放映活动上 主持人闲(左)与乔晓彭(右)

“我就在慢慢找,谁在性和性别方面最受歧视,我就做这个人群。”1998年可能10月份我就走了,先是工作一年,然后去念书,念书本来是一年,接着就念下去了,2007年才回来,走了快十年。我当时念的是性别,Gender development(注:性别发展)。之前不是一直搞医改嘛,后来因为参加了世妇会,发现还有男女不平等的,就说要不然学学这个吧。那时候苏茜回国了,我也想跟她在一块念书,就去申请钱,可能因为我在中南海工作,人家觉得搞医改也应该懂性别,就给了我钱让我去念。念完了性别又去念性,就是英国的那个叫Sexual dissidents,性持不同政见者,美国就叫LGBT。念完两个硕士我又读了一个四年的博士,博士论文做的是艾滋病,2003年回来做了一年的访谈,又回去写论文。念完博士之后到印度工作了不到一年,在亚洲性资源中心当主任,那个老板特别差劲,我就辞职了,2007年回来的。

我都不知道回来干什么,就想有工作就做,做顾问什么的。福特基金会找过我两次,问我想干什么,我都没想法。“粉色空间”是后来几个认识的女同说好一起做的。我其实不想只做女同,我们现在主要做的都不是女同的项目,因为比较起来,小姐没有组织,同妻没有组织,女同还是有一些组织,有一些声音,有一些渠道,有一些资源的。我就在慢慢找,谁在性和性别方面最受歧视,我就做这个人群。比如同妻,我采访过一个同妻的故事,被《嘉人》杂志登了,好多小白领打电话过来怀疑自己是同妻,有些真的是,都挺惨的,比那些男同性恋惨多了,那些男同性恋还能出去找,这些女的就觉得受骗了,没地说去。我问过一个同妻:这跟老公在外面有外遇,找了一个女的,有什么区别吗?她说,有区别,那个你能说,人家能理解,这个不能说,没人理解。就这么大区别,不能说,她就惨。同妻是全世界的问题,美国的同妻网和我们有链接,最近《经济学家》登了我们的同妻组织,根本没采访我,我都不知道怎么登的,然后《参考消息》全文转载,中文报纸能写同性恋就不错了,我挺高兴的。我就想接着做这些人群,我刚请了一个专家,要做残疾人与性的项目,我们要推广,要不然别人也不知道原来残疾人还有性,还有性的需求,还有欲望,还有感情,人们尽看你的残疾,不把你当人看,所以我们就做这个,我相信能做得特别好。我还看过一个单身母亲的小组,很多都是中年妇女、下岗女工、很多离了婚,没有别的工作能要她们,她们就去当保姆。又是下岗女工、又是保姆、又是离婚的,多重歧视,我也想做她们的项目。现在女同可以有一些渠道去争取性权利了,这些人群可以和女同去学,怎么去组织,怎么发出声音,怎么样去做自己的representation(注:表达),把他们的故事也表达出来,鼓励他们去成立组织。

《宠儿》海报

做这些事情我也不知道有什么动力。比如disability(注:残疾人)这个事,我知道艺术的形式感染力特别强,肯定能给残疾人的感情生活,他们的性,他们的欲望一个再现,要不然的话没人知道。我去英国开会的时候,请一个老师给我介绍一本关于disability in sex(注:残疾人的性)的书,他想了半天说,没有。我说,好,太好了,没有的话我就要做,我就特别想做这事。包括那个残疾人之家的主任都说,快来做做这个吧,残疾人没完没了的生孩子,你说都生一群废物,这个社会可怎么办呢!真的,我不想改变太多,我就想改变一点他的想法,对在他的关爱之家的那些残疾人都会有帮助,他首先把他们当作人,他知道这些人都是有感情的,是有性的需求的,从另一个角度,他能学到一些东西,都是有意义的。

乔晓彭执导的电影《奇缘一生》(2013) 海报

乔晓彭执导的电影《奇缘一生》(2013) 海报“我从来不把自己当学者,我也确实不做什么研究,我就说我是积极分子。”

我们主要是支持几个积极分子,然后由他们再去发展。我原来给一个艾滋病的组织,国际艾滋病联盟做过顾问,主要就是给那几个男同积极分子做培训,2003年我回来的时候全国才找了7个积极分子,我们就培训,全国各地去培训,他们回到社区里就是骨干,他们再发展下线的积极分子或者他们的骨干,你提供给他们培训的能力,也鼓励他们做同志怎么开心、怎么光荣,让他们别老藏着,藏着没法组织。2003年我给他们做的培训,到2005年已经有几百个同志组织了。所以培训积极分子特别有用,无论是小姐的工作还是残疾人的工作,不一定所有的人都是积极分子,但是有积极分子就能通过活动锻炼一些人。

在英国上学的时候,给我做考官的一个老师是搞参与式研究的,研究得特别深,他每次开会都是用这个方法,特别有效。我们开会都不会坐成一排一排的,都是乱七八糟的,一小圈一小圈的人聊。我觉得我知道参与式的精髓,我就愿意用这个方法去组织活动,你就得依靠这些人,你说你哪能帮得了那么多人?就是让他们自己去做事。当然方法也挺有用的,但是最主要的是理念。我们叫同妻来开会也是,大家先倾诉,每个人哭一圈,先都哭够了。大家在一起相互诉苦,诉了苦才知道我们有共同的身份,才会有身份认同感,可能就有几个志同道合的人愿意出来做事了。人都是不同的,有人喜欢干这个,有人喜欢干那个,有人特点是这样,有人特点是那样,我们就得找共同点。粉色空间现在是三个人,我、Eva还有凌,我们就找共同的兴趣点,大家都跟性有点关系嘛,也都觉得女同的工作做够了,想去做别的,所以就志同道合。

我们有经费,有福特的钱,也有别的机构的钱,都是外国机构,没有国内的。我现在都懒得申请钱,申请钱之后,doner(注:资助方)让你干什么你就得干什么,没意思。我们之前申请到过钱,关于女同的研究,但是就非得要求你做什么定量的调查,我就得把它改着弄,改成定性的,你也得有一些定量的东西,让它能过得去。刚开始就是在拉拉沙龙里面,可能那天去了50个人,分成10组,让大家提出所有关于女同的问题,我就贴在墙上分类,分完类可能就分成七八个小组,比如说形式婚姻是一个组,把形式婚姻所有的问题拿过来,再让这个小组把问题细化。我们的问卷就是这么出来的,都是参与式的。我下到地方的时候,基本还是这个问卷,这些基本就是女同关心的问题。不是你坐在家里闭门造出来的,通过大家讨论就哗哗出来了,通过问题也就把故事讲出来了。

我从来不把自己当学者,我也确实不做什么研究,我就说我是积极分子。我觉得把别人作为一个object(注:客体、对象),去研究别人,而不为这个群体服务,这是不道德的,做博士就更不道德。可能更多的人是为了自己的名,或者提拔做教授啊,不一定完全是为了改变政策。我就特别高兴能做党校读本,写这些故事,加一点分析,让那些党校的人看,这个有用,能影响到政策,影响到他们的思维就有好处,他们不接触老百姓,不可能到戒毒所去住,不可能去感受一个村子的人都不理你是什么感觉。要是理论文章人家不会看,故事人家就看,我读博士的时候最喜欢看的几本书都是故事,也都是最棒的教授写的,其实理论怎么来的,都是生活中提炼出来的,所以故事特别有用。

我没想到过要衡量是否成功,就觉得做得高兴,也觉得有用,对这个群体有用,他们也觉得有用。肯定是想要做得更好,比如小姐、同妻,想让她们也变成有组织,像同性恋似的,有更多的组织,更多的声音,有能力替这个群体说话,最后可能影响到政策的改变,这也是一个期盼。

我们主要是支持几个积极分子,然后由他们再去发展。我原来给一个艾滋病的组织,国际艾滋病联盟做过顾问,主要就是给那几个男同积极分子做培训,2003年我回来的时候全国才找了7个积极分子,我们就培训,全国各地去培训,他们回到社区里就是骨干,他们再发展下线的积极分子或者他们的骨干,你提供给他们培训的能力,也鼓励他们做同志怎么开心、怎么光荣,让他们别老藏着,藏着没法组织。2003年我给他们做的培训,到2005年已经有几百个同志组织了。所以培训积极分子特别有用,无论是小姐的工作还是残疾人的工作,不一定所有的人都是积极分子,但是有积极分子就能通过活动锻炼一些人。

在英国上学的时候,给我做考官的一个老师是搞参与式研究的,研究得特别深,他每次开会都是用这个方法,特别有效。我们开会都不会坐成一排一排的,都是乱七八糟的,一小圈一小圈的人聊。我觉得我知道参与式的精髓,我就愿意用这个方法去组织活动,你就得依靠这些人,你说你哪能帮得了那么多人?就是让他们自己去做事。当然方法也挺有用的,但是最主要的是理念。我们叫同妻来开会也是,大家先倾诉,每个人哭一圈,先都哭够了。大家在一起相互诉苦,诉了苦才知道我们有共同的身份,才会有身份认同感,可能就有几个志同道合的人愿意出来做事了。人都是不同的,有人喜欢干这个,有人喜欢干那个,有人特点是这样,有人特点是那样,我们就得找共同点。粉色空间现在是三个人,我、Eva还有凌,我们就找共同的兴趣点,大家都跟性有点关系嘛,也都觉得女同的工作做够了,想去做别的,所以就志同道合。

我们有经费,有福特的钱,也有别的机构的钱,都是外国机构,没有国内的。我现在都懒得申请钱,申请钱之后,doner(注:资助方)让你干什么你就得干什么,没意思。我们之前申请到过钱,关于女同的研究,但是就非得要求你做什么定量的调查,我就得把它改着弄,改成定性的,你也得有一些定量的东西,让它能过得去。刚开始就是在拉拉沙龙里面,可能那天去了50个人,分成10组,让大家提出所有关于女同的问题,我就贴在墙上分类,分完类可能就分成七八个小组,比如说形式婚姻是一个组,把形式婚姻所有的问题拿过来,再让这个小组把问题细化。我们的问卷就是这么出来的,都是参与式的。我下到地方的时候,基本还是这个问卷,这些基本就是女同关心的问题。不是你坐在家里闭门造出来的,通过大家讨论就哗哗出来了,通过问题也就把故事讲出来了。

我从来不把自己当学者,我也确实不做什么研究,我就说我是积极分子。我觉得把别人作为一个object(注:客体、对象),去研究别人,而不为这个群体服务,这是不道德的,做博士就更不道德。可能更多的人是为了自己的名,或者提拔做教授啊,不一定完全是为了改变政策。我就特别高兴能做党校读本,写这些故事,加一点分析,让那些党校的人看,这个有用,能影响到政策,影响到他们的思维就有好处,他们不接触老百姓,不可能到戒毒所去住,不可能去感受一个村子的人都不理你是什么感觉。要是理论文章人家不会看,故事人家就看,我读博士的时候最喜欢看的几本书都是故事,也都是最棒的教授写的,其实理论怎么来的,都是生活中提炼出来的,所以故事特别有用。

我没想到过要衡量是否成功,就觉得做得高兴,也觉得有用,对这个群体有用,他们也觉得有用。肯定是想要做得更好,比如小姐、同妻,想让她们也变成有组织,像同性恋似的,有更多的组织,更多的声音,有能力替这个群体说话,最后可能影响到政策的改变,这也是一个期盼。

乔晓彭执导的电影《奇缘一生》(2013) 海报

乔晓彭执导的电影《奇缘一生》(2013) 海报本文访谈于2010年3月

访谈 | 罗名、鸽子,整理 | 懒人

排版 | 艾琳

图片来源于网络

访谈 | 罗名、鸽子,整理 | 懒人

排版 | 艾琳

图片来源于网络