口述史 | 石头:女人与武器

2019年04月25日

新闻来源: 阅读量:

“我印象特别深刻,而且特别向往,能够跟一个女生有一种挺好的关系,能够两个人在一块多好……”

80年代末的时候,我在贵州同仁那个小县城,我在那个地方出生长大的,父母亲是四川的,从小就有很好的女性朋友。我从小就很向往跟女生在一起,就想长大不结婚,也不知道为什么,那时候挺想跟女生在一起。不过我不知道是同性恋,从来不知道同性恋这个词,80年代没有同性恋这个词。到90年代以后会有偶尔听到同性恋这个词,都是笑谈的那种感觉,觉得跟自己也没什么关系,我也不会去嘲笑别人,取笑别人,说别人是同性恋,有时候别人会取笑我,说“你是同性恋吧”,我当时说可能以后是吧。

我最早知道拉拉是1988、1989年的时候,我在家乡经常看到两个女孩子,我也不知道是不是拉拉,一个女孩子长得比较像现在说的T,有点胖胖的,而另外一个女孩长得特别漂亮,我印象比较深刻。那个城市特别小,一条河,两座桥,经常在那边看到她们,我就觉得特别欣赏,觉得挺有意思的。那个时候我就特别渴望,而且特别向往,能够跟一个女生有一种挺好的关系,能够两个人在一块多好,走哪都在一起的感觉。

1992年我先从家去了西北,想去敦煌,敦煌那边不是有壁画么,我想去那边的研究所,想去那边画画什么的,特别向往西北那种文化,我觉得那个好像特别打动我。还没有走到敦煌,我先在兰州呆了一段时间,后来一不小心到北京来,到北京是为了看展览。当时在中国看一个艺术展可不容易了,就是看一个外国的艺术展,世界名画的。我的性格就是那种,在一个地方要留下来去观察一下、体验一下、生活一下。后来就在圆明园租了一个房子,就在那边住下来,我想租一个房子住上两个月,结果在北京一住住了好多年,一直住到现在。

圆明园艺术村算是中国第一个自由的艺术家村落,那个时代,不像现在,在那个时代每一个人一般来说,必须要有一个工作,一个单位,才可以生存,但是就有少数的人那个时候就辞掉了工作,在圆明园这个地方住下来,做自己想做的事情。那时候圆明园特别美,树很高,福海可以游泳。但是1995年政府取缔了那个地方。他们现在觉得后悔了,要做一个艺术博览会,想邀请圆明园艺术村过去的二十个艺术家,我也在其中,其实这都是蛮社会的问题,也很有意思,是社会的变迁。

1995年以前我没有交过确认自己是同性恋的女朋友,但已经有女生来找我,因为那时候住在圆明园那边,她们可能知道那个地方,那是一个艺术家村,很多人都会慕名而来,全世界的人都来,他们会来采访或者是看你的工作室、看你的画,而且也还邀请我参加展览。其中夹杂着有女生来,我那时候性格比较豪爽,来了大家都很好,喝酒啊吃饭啊,有时候还可以留宿,但那个时候还没有很清晰的那种关系。那时候我没有确定的男友,也不跟圆明园村子里的男生交朋友,因为那时候男生那么多,我都比较拒绝那种关系,我也觉得挺怪的。女生找我吧,就在我那待着不走了。因为圆明园当时还是很多文艺青年,或者是关注文化的人,有时候也会有报纸报道,然后我也不知道怎么的她就到了我那,我们就挺聊得来的,在我那住。好像当时村子里面的人除了我还有点暧昧以外,其他的人没有同性的暧昧关系,确实挺难得,要不我早就做拉拉了,按说我也算比较敏感的了,那时真的没有。我觉得我肯定有拉拉倾向,但是跟女生不是特别的亲密,那时候我觉得没有什么欲望,也不懂同性恋那种感觉,是有人对我比较偏爱,想和我很亲近,然后我就观察了一下,思考了很久,但是真正的开始接触标榜是同性恋的人,还是后来认识苏茜。

80年代末的时候,我在贵州同仁那个小县城,我在那个地方出生长大的,父母亲是四川的,从小就有很好的女性朋友。我从小就很向往跟女生在一起,就想长大不结婚,也不知道为什么,那时候挺想跟女生在一起。不过我不知道是同性恋,从来不知道同性恋这个词,80年代没有同性恋这个词。到90年代以后会有偶尔听到同性恋这个词,都是笑谈的那种感觉,觉得跟自己也没什么关系,我也不会去嘲笑别人,取笑别人,说别人是同性恋,有时候别人会取笑我,说“你是同性恋吧”,我当时说可能以后是吧。

我最早知道拉拉是1988、1989年的时候,我在家乡经常看到两个女孩子,我也不知道是不是拉拉,一个女孩子长得比较像现在说的T,有点胖胖的,而另外一个女孩长得特别漂亮,我印象比较深刻。那个城市特别小,一条河,两座桥,经常在那边看到她们,我就觉得特别欣赏,觉得挺有意思的。那个时候我就特别渴望,而且特别向往,能够跟一个女生有一种挺好的关系,能够两个人在一块多好,走哪都在一起的感觉。

1992年我先从家去了西北,想去敦煌,敦煌那边不是有壁画么,我想去那边的研究所,想去那边画画什么的,特别向往西北那种文化,我觉得那个好像特别打动我。还没有走到敦煌,我先在兰州呆了一段时间,后来一不小心到北京来,到北京是为了看展览。当时在中国看一个艺术展可不容易了,就是看一个外国的艺术展,世界名画的。我的性格就是那种,在一个地方要留下来去观察一下、体验一下、生活一下。后来就在圆明园租了一个房子,就在那边住下来,我想租一个房子住上两个月,结果在北京一住住了好多年,一直住到现在。

圆明园艺术村算是中国第一个自由的艺术家村落,那个时代,不像现在,在那个时代每一个人一般来说,必须要有一个工作,一个单位,才可以生存,但是就有少数的人那个时候就辞掉了工作,在圆明园这个地方住下来,做自己想做的事情。那时候圆明园特别美,树很高,福海可以游泳。但是1995年政府取缔了那个地方。他们现在觉得后悔了,要做一个艺术博览会,想邀请圆明园艺术村过去的二十个艺术家,我也在其中,其实这都是蛮社会的问题,也很有意思,是社会的变迁。

1995年以前我没有交过确认自己是同性恋的女朋友,但已经有女生来找我,因为那时候住在圆明园那边,她们可能知道那个地方,那是一个艺术家村,很多人都会慕名而来,全世界的人都来,他们会来采访或者是看你的工作室、看你的画,而且也还邀请我参加展览。其中夹杂着有女生来,我那时候性格比较豪爽,来了大家都很好,喝酒啊吃饭啊,有时候还可以留宿,但那个时候还没有很清晰的那种关系。那时候我没有确定的男友,也不跟圆明园村子里的男生交朋友,因为那时候男生那么多,我都比较拒绝那种关系,我也觉得挺怪的。女生找我吧,就在我那待着不走了。因为圆明园当时还是很多文艺青年,或者是关注文化的人,有时候也会有报纸报道,然后我也不知道怎么的她就到了我那,我们就挺聊得来的,在我那住。好像当时村子里面的人除了我还有点暧昧以外,其他的人没有同性的暧昧关系,确实挺难得,要不我早就做拉拉了,按说我也算比较敏感的了,那时真的没有。我觉得我肯定有拉拉倾向,但是跟女生不是特别的亲密,那时候我觉得没有什么欲望,也不懂同性恋那种感觉,是有人对我比较偏爱,想和我很亲近,然后我就观察了一下,思考了很久,但是真正的开始接触标榜是同性恋的人,还是后来认识苏茜。

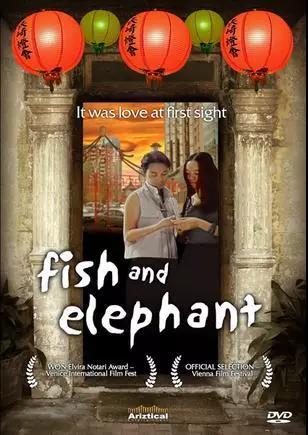

石头主演电影《今年夏天》(2002) 剧照

“在一个人家的party上,我问那个女孩子说,‘你喜欢的这个人是男的还是女的?’"

1995年的秋冬,那时候在一个人家的party上,我都不记得在哪家了,那个party比较好玩,中国人、外国人都有。苏茜就跟我讲话,因为那时候我剪了一个短头发,样子比较像拉拉。当时有一个女孩子告诉苏茜说“我喜欢一个party里的人”,然后我就问那个女孩子,“你喜欢的这个人是男的还是女的?”,因为这句话苏茜就觉得我性倾向有问题。肯定是在那个年代,一般来说喜欢某个人,人性所指,男人就是喜欢女人,女人就应该喜欢男人。

后来苏茜就跟我要电话,让我过几天就去她家的party,然后就那样开始很正式的在那个party见到那么多gay,好多帅哥哟,我那时不是特别分的清自己,我觉得我看帅哥也看得挺喜欢的。苏茜家的party是那种家庭式的,是在外交公寓,主要是男同志女同志,或者有些疑似女同志像我这样的好多个。苏茜她是英国人,在联合国大厦里面工作,她的普通话讲得很好,是个酷儿。她比较open,跟人家讲话比较大大咧咧。她家的party没有定期,好像就是通知,用BP机(注:寻呼机)什么的,一个一个的通知,我也不知道她是怎么找到这些人的。我忘了她们后来怎么就把我发展的了,就比如说有没有问过我喜欢女孩子么或者你是同性恋么,就像我现在去问别人。

那时有个叫“一半一半”的酒吧,她们也会去,她跟那些gay也是比较好的朋友,有些国外的,她又在找中国的gay,她也跟中国人做朋友。我感觉还是中国人多,而且拉拉里面大部分都是中国人。一进去就发现那些人就是同性恋,好像他们有些玩得很过分,gay和拉拉都玩在一起,然后特别亲密,我觉得比现在看起来更亲密,就特别过分的那种玩法,打打闹闹,搂搂抱抱,就是又要脱衣服又要脱裤子。所以我很困惑,因为我完全不懂这种同性恋的文化,我坐在旁边的时候又很害羞,然后我就想我肯定不是同性恋。

那时候好像也知道了同性恋这三个字了,但是听到的比较少,而且听了之后我从来不觉得难受,也不觉得紧张,因为自己不是从小就只喜欢女生,然后就觉得自己跟别人不一样。我虽然小时候是觉得自己可能跟别人不是很一样,但是没有因为是同志身份觉得特别压抑,真的我都没有这种感觉,所以说听到这个词的时候没有什么感觉。可能后来知道可以是同志的时候,可以这样跟同性生活的时候,其实觉得挺开心的,跟一般人的经历不太一样,有一些受到压抑的那些状态不太一样。我那个时候没有不开心,只是觉得有点纳闷,因为这是一个新的文化,这是我自己没有接触过的。而且我还跟我的一个朋友,我们两个在她们家玩,回来以后我们觉得我们肯定不是同性恋,我觉得这个特别有意思,其实好多人她说她自己肯定不是,你不要相信她,因为她不明白,其实人并不明白自己。像我长这么大了未必就明白自己,但我现在更愿意搞清楚自己潜意识是什么,或者潜在的我喜欢面对那一个东西,我是发现当时我没有跟一个人有那种亲密的感觉或者说那种很亲密的关系,还有他们那个方式,我还没有完全理解,所以说就说自己还不是吧。

1995年的秋冬,那时候在一个人家的party上,我都不记得在哪家了,那个party比较好玩,中国人、外国人都有。苏茜就跟我讲话,因为那时候我剪了一个短头发,样子比较像拉拉。当时有一个女孩子告诉苏茜说“我喜欢一个party里的人”,然后我就问那个女孩子,“你喜欢的这个人是男的还是女的?”,因为这句话苏茜就觉得我性倾向有问题。肯定是在那个年代,一般来说喜欢某个人,人性所指,男人就是喜欢女人,女人就应该喜欢男人。

后来苏茜就跟我要电话,让我过几天就去她家的party,然后就那样开始很正式的在那个party见到那么多gay,好多帅哥哟,我那时不是特别分的清自己,我觉得我看帅哥也看得挺喜欢的。苏茜家的party是那种家庭式的,是在外交公寓,主要是男同志女同志,或者有些疑似女同志像我这样的好多个。苏茜她是英国人,在联合国大厦里面工作,她的普通话讲得很好,是个酷儿。她比较open,跟人家讲话比较大大咧咧。她家的party没有定期,好像就是通知,用BP机(注:寻呼机)什么的,一个一个的通知,我也不知道她是怎么找到这些人的。我忘了她们后来怎么就把我发展的了,就比如说有没有问过我喜欢女孩子么或者你是同性恋么,就像我现在去问别人。

那时有个叫“一半一半”的酒吧,她们也会去,她跟那些gay也是比较好的朋友,有些国外的,她又在找中国的gay,她也跟中国人做朋友。我感觉还是中国人多,而且拉拉里面大部分都是中国人。一进去就发现那些人就是同性恋,好像他们有些玩得很过分,gay和拉拉都玩在一起,然后特别亲密,我觉得比现在看起来更亲密,就特别过分的那种玩法,打打闹闹,搂搂抱抱,就是又要脱衣服又要脱裤子。所以我很困惑,因为我完全不懂这种同性恋的文化,我坐在旁边的时候又很害羞,然后我就想我肯定不是同性恋。

那时候好像也知道了同性恋这三个字了,但是听到的比较少,而且听了之后我从来不觉得难受,也不觉得紧张,因为自己不是从小就只喜欢女生,然后就觉得自己跟别人不一样。我虽然小时候是觉得自己可能跟别人不是很一样,但是没有因为是同志身份觉得特别压抑,真的我都没有这种感觉,所以说听到这个词的时候没有什么感觉。可能后来知道可以是同志的时候,可以这样跟同性生活的时候,其实觉得挺开心的,跟一般人的经历不太一样,有一些受到压抑的那些状态不太一样。我那个时候没有不开心,只是觉得有点纳闷,因为这是一个新的文化,这是我自己没有接触过的。而且我还跟我的一个朋友,我们两个在她们家玩,回来以后我们觉得我们肯定不是同性恋,我觉得这个特别有意思,其实好多人她说她自己肯定不是,你不要相信她,因为她不明白,其实人并不明白自己。像我长这么大了未必就明白自己,但我现在更愿意搞清楚自己潜意识是什么,或者潜在的我喜欢面对那一个东西,我是发现当时我没有跟一个人有那种亲密的感觉或者说那种很亲密的关系,还有他们那个方式,我还没有完全理解,所以说就说自己还不是吧。

石头(左)与朋友

“我当时觉得那种女性的思潮给我特别多的力量,让我可以完整一点。”

我觉得重要的是我在认识了同性恋的同时也加入了东西方小组,这也是苏茜她们召集的,就是在联合国大厦里面,差不多每个月一次的女性主义小组,就是东西方文化交流小组,这个小组有来自世界各地的女性每个月聚在一起交流一些话题,我也是这个成员之一。当时在女界的像冯媛,刘伯红,还包括像中国女子学院(注:中华女子学院)的张莉西(注:音),反正就是那种女界很不错的、可能也是比较先驱的人物,当时我们都能够在一起交流。世妇会(注:1995年9月联合国第4届世界妇女代表大会在北京举行)的时候她们没有参加,普通人不能参加。我加入进去的时候不太记得时间了,但是我觉得我们那时候应该算比较鼎盛的时候,因为那时候特别热火朝天的讨论,每次都有二三十个人,有些人的思想犀利。

我觉得重要的是我在认识了同性恋的同时也加入了东西方小组,这也是苏茜她们召集的,就是在联合国大厦里面,差不多每个月一次的女性主义小组,就是东西方文化交流小组,这个小组有来自世界各地的女性每个月聚在一起交流一些话题,我也是这个成员之一。当时在女界的像冯媛,刘伯红,还包括像中国女子学院(注:中华女子学院)的张莉西(注:音),反正就是那种女界很不错的、可能也是比较先驱的人物,当时我们都能够在一起交流。世妇会(注:1995年9月联合国第4届世界妇女代表大会在北京举行)的时候她们没有参加,普通人不能参加。我加入进去的时候不太记得时间了,但是我觉得我们那时候应该算比较鼎盛的时候,因为那时候特别热火朝天的讨论,每次都有二三十个人,有些人的思想犀利。

1995年世界妇女大会在北京举行

我觉得至少同性恋对我来说倒还在其次,但是女性主义的这种思想特别对我的路子,我从小就不喜欢那种男女不平等的东西,所有男权的那些东西。我也发现可能我自己已经被男权的思想污染过了。前几期参加的时候就会讲很多女性主义的话题,男女平等的,我也觉得被她们讲得挺晕的。她们讲的男女关系的时候,就特别不可调和,男的都是那么大男子主义,我也为她们难过,说这些异性恋都怎么活呀。因为我也交往过男生所以我也能理解一点点,有些男生可能是不太好交,但我的态度还比较温和,因为现在跟男生没关系了。东西方小组的人从那时就已经说实际大家就都是双性恋。后来我也会在那边讲我的画、介绍作品,然后慢慢的女同志参加的人就越来越多,搞得有一天有一个女生就站出来说,我觉得我们异性恋也不应该受到歧视。

我觉得这些东西都不足以让我成为一个女同志,一定是要当你遇到一个人,然后你看到这个人来电的时候,我觉得你就可以身体力行,就可以去做同志了。在这之前我是精神上的女同志,我觉得我从小在精神上就是一个女同志。学习女性主义对我来讲也是把自己认清的过程,在这个过程中好多观念也随之清晰了。那个时候我都不敢讲我是女权主义者,但是我当时觉得那种女性的思潮就是给我特别多的力量,让我可以完整一点。我觉得所谓的女性主义对我来讲就比较简单,就是一个平等,众生的平等,男性、女性或者是中性的平等,这是最重要的。但是一讲到女性主义,我的很多男性艺术家朋友就很反感,他们说不要说什么女性主义、女权主义,他们不理解也不接纳。因为他们从来没有去搞清楚过,所以就很反感,会特别恨女权主义。

这个东西方小组大概持续了三年,好像苏茜1998年走了以后就没有了。我一直都参加,我特别喜欢那个环境,特别开心。

我觉得这些东西都不足以让我成为一个女同志,一定是要当你遇到一个人,然后你看到这个人来电的时候,我觉得你就可以身体力行,就可以去做同志了。在这之前我是精神上的女同志,我觉得我从小在精神上就是一个女同志。学习女性主义对我来讲也是把自己认清的过程,在这个过程中好多观念也随之清晰了。那个时候我都不敢讲我是女权主义者,但是我当时觉得那种女性的思潮就是给我特别多的力量,让我可以完整一点。我觉得所谓的女性主义对我来讲就比较简单,就是一个平等,众生的平等,男性、女性或者是中性的平等,这是最重要的。但是一讲到女性主义,我的很多男性艺术家朋友就很反感,他们说不要说什么女性主义、女权主义,他们不理解也不接纳。因为他们从来没有去搞清楚过,所以就很反感,会特别恨女权主义。

这个东西方小组大概持续了三年,好像苏茜1998年走了以后就没有了。我一直都参加,我特别喜欢那个环境,特别开心。

石头在酷儿文化节和艺术展

石头在酷儿文化节和艺术展“我觉得这些东西都不足以让我成为一个女同志,一定是要当你遇到一个人,你看到这个人来电的时候……”

第一个女友大概就是在1995、1996年吧,我们常常参加很多文化活动,看戏剧也是叫了一帮拉拉一起去,因为那个时候苏茜好像有很多人力资源一样的,她总会叫一些新的朋友加入,然后有一次在那里面有一个新来的女孩。好像就是那次就突然有电了,可能这就是一见钟情,不是见了她就动心,是在告别的时候,我就突然这么觉得。

告别的时候,大家好像都要拥抱,拥抱的时候好像脸贴了脸,我突然觉得贴了她的脸之后那么舒服那么好。我这个是好直接的,完全是身体的感觉,略微亲密的接触,感觉特别好,特别难忘,然后我的同志的基因就开始激发出来了。后来几天就开始挂念她,然后大家都各自忙自己的事情,就是想着想着就经常幻想一下。在那之前我一般处于幻想状态,对拉拉的关系都处于幻想状态,而且这种事情我也不会特别身体力行,不知道怎么去迈开第一步。我就想着有一天她会给我打电话。果然有一天电话响了,是她给我打的,然后就慢慢的开始了,一起出去玩。那时候全国风风火火的,像五四青年一样讲很多关于同性恋的东西。因为那时候就没有什么东西,突然遇到这帮人大家都讲那些新鲜的思想活跃的东西,那时候我就已经接触到了对性的观念。中国那时相对封闭很多,关于同志的话题,那时候我们已经听到很多颠覆性的观念,关于性别、性倾向什么的。那时候跟准女朋友,就是简单的约会,见面、玩,那个约会不是定好了的,不是说我要跟你做女朋友,就是见面聊天。经常会在一个草地上坐着讲很多东西,两个人会单独的交流,会讲很多那种可以颠覆观念的东西,比如说对性别的看法,每天都是崭新的感觉。

从那开始以后就打开了,知道了原来自己还可以做什么。自己是同性恋或是什么恋都行,有一段时间她们也讲双性恋。最近因为我一直跟女生在一块生活,没有几个人讲我是双性恋。我小的时候也交往男生,只是一直觉得不能释放自己。我觉得跟男生在一起解放不了,老是解放不了。

第一个女友大概就是在1995、1996年吧,我们常常参加很多文化活动,看戏剧也是叫了一帮拉拉一起去,因为那个时候苏茜好像有很多人力资源一样的,她总会叫一些新的朋友加入,然后有一次在那里面有一个新来的女孩。好像就是那次就突然有电了,可能这就是一见钟情,不是见了她就动心,是在告别的时候,我就突然这么觉得。

告别的时候,大家好像都要拥抱,拥抱的时候好像脸贴了脸,我突然觉得贴了她的脸之后那么舒服那么好。我这个是好直接的,完全是身体的感觉,略微亲密的接触,感觉特别好,特别难忘,然后我的同志的基因就开始激发出来了。后来几天就开始挂念她,然后大家都各自忙自己的事情,就是想着想着就经常幻想一下。在那之前我一般处于幻想状态,对拉拉的关系都处于幻想状态,而且这种事情我也不会特别身体力行,不知道怎么去迈开第一步。我就想着有一天她会给我打电话。果然有一天电话响了,是她给我打的,然后就慢慢的开始了,一起出去玩。那时候全国风风火火的,像五四青年一样讲很多关于同性恋的东西。因为那时候就没有什么东西,突然遇到这帮人大家都讲那些新鲜的思想活跃的东西,那时候我就已经接触到了对性的观念。中国那时相对封闭很多,关于同志的话题,那时候我们已经听到很多颠覆性的观念,关于性别、性倾向什么的。那时候跟准女朋友,就是简单的约会,见面、玩,那个约会不是定好了的,不是说我要跟你做女朋友,就是见面聊天。经常会在一个草地上坐着讲很多东西,两个人会单独的交流,会讲很多那种可以颠覆观念的东西,比如说对性别的看法,每天都是崭新的感觉。

从那开始以后就打开了,知道了原来自己还可以做什么。自己是同性恋或是什么恋都行,有一段时间她们也讲双性恋。最近因为我一直跟女生在一块生活,没有几个人讲我是双性恋。我小的时候也交往男生,只是一直觉得不能释放自己。我觉得跟男生在一起解放不了,老是解放不了。

“我现在发现很大的意义在于之前那个1995到1998年阶段,大家已经在一块,已经形成很大的人力资源,还包括女性小组,当时的拉拉都去那转过。”

李京是拉拉,北京姐妹小组应该是她组织的。1998年的时候,我们就做了一次男女同志的大会,在北京西山大觉寺,这个活动来了有四十来个人,以大陆为主,有香港的,还有台湾的。1998年8月那个时候。男女同大会我还是主持人之一,因为要有男女么,那时候很重视男女平衡,虽然好多事情是他们男同志安排的,可能钱也是他们出,但我们女生也来了不少的人。李京就有参加那次大会,好像Kim也在,还有一个我贵州的老乡,还有一个跨性别的叫陶陶,当时他是女生,但他想变成男生,女跨男,他是湖北来的,也参加了这次会议。很有意思,有些人好像之前都没有接触过同志的议题,突然就参加这次会议了。后来大家都觉得我们也应该开一个女性的会议,一个拉拉的大会,所以在十月份的时候就做了拉拉的同志大会,主要的联络人是李京。男女同志大会我印象比较深的有一个台湾的杨(注:音),以前给张惠妹写歌词的,也做摄影。他讲了一些同志消费的东西,而我们这边连同志还不太见得到,同志的权益更不用说了。也请了刘伯红这样的女权主义者。我现在发现我们那个很大的意义在于之前1995到1998年阶段,大家已经在一块,已经形成很大的人力资源,还包括女性小组,当时的拉拉都去那转过。

这个之后我们就成立了那个北京姐妹小组,我觉得成立小组是我们大家共同的心愿。我们做这个小组主要是做了那个女同志大会后挺有激情的,觉得应该继续推动下去,大家还说要建立一个网络。因为在大会上从不同城市来了四十多个人,大概有二十多或者三十多个是外地的。当时参加会议的人有些可能后来就慢慢的不太有声音了,这些人现在可能有不同的生活了,她们未必过着拉拉的生活,我知道有人结婚生孩子了。

我是那种如果有一个人她一直在牵头做这个事情,我就无条件支持的人。我在主持方面那时候比较活跃一点,还有找场地、邀请人这种配合性的事,李京做联络。开始都是李京在做召集人,后来因为Kim的个性很不一样,她们两个有点合不来,李京居然就退出小组了,这应该是2000年的事。我是因为觉得很有意思才参加这个小组的,我不喜欢争端、有矛盾什么的,如果合不来的话就没必要在一起,所以当时李京说她要退出时,我觉得可以呀。虽然我觉得她是主要的工作人员,但当时觉得她退了也许还好一点,要不然她们在这闹矛盾,这事情怎么做下去呀,像小孩子一样的冲突,当时我就是那种态度。

“有些时候要注意方式的,她这种方式其实适合在那种西方的开放的国家,干什么都可以,打扮的怪一点也可以,但是你在中国,你干不成这件事情,那就没有意义了。”

2001年女同志文化节,我的态度就是不要伤及无辜,因为好多人是胆子好小的,又不是说要闹什么革命,又不是说要颠覆政权,同志是想找一个说话的地方才来聚在一起的,才来参与这个文化节,结果你被警察关了,她会怎么想。她不是想干这些的,为什么大家都一下子就鸟兽散那种感觉,因为太意外了么,政府做的不好这是肯定的,但是我觉得小组应该慎重一点。为什么我们做那个男女同志大会会顺利举行呢,虽然我们在说话中很大方,都没有什么关系,去的好几个酒吧还是我认识的朋友开的。那时候我记得我们讨论男女同志大会的时候,在新华社旁边的一个朋友的酒吧,我们在那都没什么,公开说话没什么关系。可是安排事情的时候你真的要保护别人的,也要保护自己的。

姐妹小组没有宣布解散过,我没有说过,我是不会宣布的。2002年我在纽约见过Kim,闲也见过她,我们去看电影,看《今年夏天》。我从美国回来以后,被邀请去1088(注:酒吧名)做放映和展览的活动,去了两百多人,还卖票的。我觉得比较成功的地方就是把人给召集过来了,什么人都可以来参加活动。后来认识apple,然后认识安可。因为我跟闲很早就认识了,后来大家都交叉的互相认识了一下。我觉得拉拉沙龙挺不错的,这几年不管来什么样的人,就可以推荐她们去这个地方,还有一些议题讨论。闲在那做主持挺重要的,闲每次都做主持,有时候一个人做主持,有一个嘉宾来主讲。

这个之后我们就成立了那个北京姐妹小组,我觉得成立小组是我们大家共同的心愿。我们做这个小组主要是做了那个女同志大会后挺有激情的,觉得应该继续推动下去,大家还说要建立一个网络。因为在大会上从不同城市来了四十多个人,大概有二十多或者三十多个是外地的。当时参加会议的人有些可能后来就慢慢的不太有声音了,这些人现在可能有不同的生活了,她们未必过着拉拉的生活,我知道有人结婚生孩子了。

我是那种如果有一个人她一直在牵头做这个事情,我就无条件支持的人。我在主持方面那时候比较活跃一点,还有找场地、邀请人这种配合性的事,李京做联络。开始都是李京在做召集人,后来因为Kim的个性很不一样,她们两个有点合不来,李京居然就退出小组了,这应该是2000年的事。我是因为觉得很有意思才参加这个小组的,我不喜欢争端、有矛盾什么的,如果合不来的话就没必要在一起,所以当时李京说她要退出时,我觉得可以呀。虽然我觉得她是主要的工作人员,但当时觉得她退了也许还好一点,要不然她们在这闹矛盾,这事情怎么做下去呀,像小孩子一样的冲突,当时我就是那种态度。

“有些时候要注意方式的,她这种方式其实适合在那种西方的开放的国家,干什么都可以,打扮的怪一点也可以,但是你在中国,你干不成这件事情,那就没有意义了。”

2001年女同志文化节,我的态度就是不要伤及无辜,因为好多人是胆子好小的,又不是说要闹什么革命,又不是说要颠覆政权,同志是想找一个说话的地方才来聚在一起的,才来参与这个文化节,结果你被警察关了,她会怎么想。她不是想干这些的,为什么大家都一下子就鸟兽散那种感觉,因为太意外了么,政府做的不好这是肯定的,但是我觉得小组应该慎重一点。为什么我们做那个男女同志大会会顺利举行呢,虽然我们在说话中很大方,都没有什么关系,去的好几个酒吧还是我认识的朋友开的。那时候我记得我们讨论男女同志大会的时候,在新华社旁边的一个朋友的酒吧,我们在那都没什么,公开说话没什么关系。可是安排事情的时候你真的要保护别人的,也要保护自己的。

姐妹小组没有宣布解散过,我没有说过,我是不会宣布的。2002年我在纽约见过Kim,闲也见过她,我们去看电影,看《今年夏天》。我从美国回来以后,被邀请去1088(注:酒吧名)做放映和展览的活动,去了两百多人,还卖票的。我觉得比较成功的地方就是把人给召集过来了,什么人都可以来参加活动。后来认识apple,然后认识安可。因为我跟闲很早就认识了,后来大家都交叉的互相认识了一下。我觉得拉拉沙龙挺不错的,这几年不管来什么样的人,就可以推荐她们去这个地方,还有一些议题讨论。闲在那做主持挺重要的,闲每次都做主持,有时候一个人做主持,有一个嘉宾来主讲。

石头主演电影《今年夏天》(又名:鱼与象)海报

2005年同语小组成立,那天去的人还蛮多的,二十多个人,在西厢房(注:酒吧名)的地下室,大家开始讨论怎么取名字,开始有人提议同女,后来确定叫“同语”。我觉得我当时可能可以在文化方面做一些支持,没有固定的定位。那天我们就说要做杂志,但是大家都说这是很麻烦的事情。

2006年二月的时候我们做《鲁豫有约》那个活动,主题挺直接的叫《拉拉的故事》,正好那么多朋友去现场,那个现场演播的时候里面很多人的镜头都是拉拉。还做过一次贵阳(注:贵州卫视)的。天津卫视是2007年跟复旦大学的老师我们三个去谈的同性恋。现在那么多人都可以去,我就觉得挺好的,我就不用去了,我干别的,那如果大家都愿意去媒体讲的话,我就不用去讲了,要不然老是这几个人在讲。

2007年我记得2月14号的情人节,一开始是小白提出来的,想情人节到外边发传单,然后闲跟我通电话,我就跟她聊,那个发单子很容易让人家以为发广告,我们要不送花吧。小白就是那种比较激进的做法,有些时候要注意方式的,她这种方式其实适合在那种西方的开放的国家,干什么都可以,打扮的怪一点也可以,但是你在中国,你干不成这件事情,那你就没有意义了。我是比较喜欢参与这种集体活动的,特别是这种大家在一块出去的。我们90年代那时候确实比较少做这种公开的。

2008年酷儿巡映,我们跑了好多的地方,现在酷儿巡映还在继续着。我们发现用这个酷儿巡映一起来做事情蛮好的,因为我们在放映的时候,会激发好多东西,会来好多的人,有的人是冲着电影来的;有的人是冲着导演,有的是想来接触更多的同志的。这是一个行动,每一次放映前后都要做很多的铺垫工作,什么都有,比如我每次把那个T恤挂出来,每次穿这个衣服,每次解释这个东西,这个是跟国家的政策、法律有关系的,然后通过影片的内容引起探讨,就特别有意义。

2006年二月的时候我们做《鲁豫有约》那个活动,主题挺直接的叫《拉拉的故事》,正好那么多朋友去现场,那个现场演播的时候里面很多人的镜头都是拉拉。还做过一次贵阳(注:贵州卫视)的。天津卫视是2007年跟复旦大学的老师我们三个去谈的同性恋。现在那么多人都可以去,我就觉得挺好的,我就不用去了,我干别的,那如果大家都愿意去媒体讲的话,我就不用去讲了,要不然老是这几个人在讲。

2007年我记得2月14号的情人节,一开始是小白提出来的,想情人节到外边发传单,然后闲跟我通电话,我就跟她聊,那个发单子很容易让人家以为发广告,我们要不送花吧。小白就是那种比较激进的做法,有些时候要注意方式的,她这种方式其实适合在那种西方的开放的国家,干什么都可以,打扮的怪一点也可以,但是你在中国,你干不成这件事情,那你就没有意义了。我是比较喜欢参与这种集体活动的,特别是这种大家在一块出去的。我们90年代那时候确实比较少做这种公开的。

2008年酷儿巡映,我们跑了好多的地方,现在酷儿巡映还在继续着。我们发现用这个酷儿巡映一起来做事情蛮好的,因为我们在放映的时候,会激发好多东西,会来好多的人,有的人是冲着电影来的;有的人是冲着导演,有的是想来接触更多的同志的。这是一个行动,每一次放映前后都要做很多的铺垫工作,什么都有,比如我每次把那个T恤挂出来,每次穿这个衣服,每次解释这个东西,这个是跟国家的政策、法律有关系的,然后通过影片的内容引起探讨,就特别有意义。